Für einen guten Start in die neue Gartensaison wird empfohlen, die Pflanzen nach der langen Winterpause mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen. Was mir lange Zeit nicht bewusst war: Wir füttern damit weniger unsere Pflanzen als vielmehr die Lebewesen im Boden.

Warum Bodenlebewesen organischen Dünger wie Kompost, Hornspäne oder Kräuterjauche künstlichen Düngern vorziehen und was sie mit den Pflanzen und damit der Gesundheit des Gartens zu tun haben, erfährst du in diesem Blogbeitrag.

Merkmale eines gesunden Gartens

Ein gesunder Garten zeichnet sich durch eine große und gesunde Pflanzenvielfalt aus, die Nützlinge wie Marienkäfer anlockt und so für ein ökologisches Gleichgewicht im Garten sorgt. Der Boden ist durchlüftet, gut drainiert und beherbergt eine große Vielfalt an Mikroorganismen und Bodenlebewesen.

Bodenlebewesen spielen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit des Gartens – ohne sie gäbe es keinen intakten Nährstoffkreislauf und damit kein gesundes Pflanzenwachstum.

Die Bedeutung von Bodenlebewesen für Pflanzen

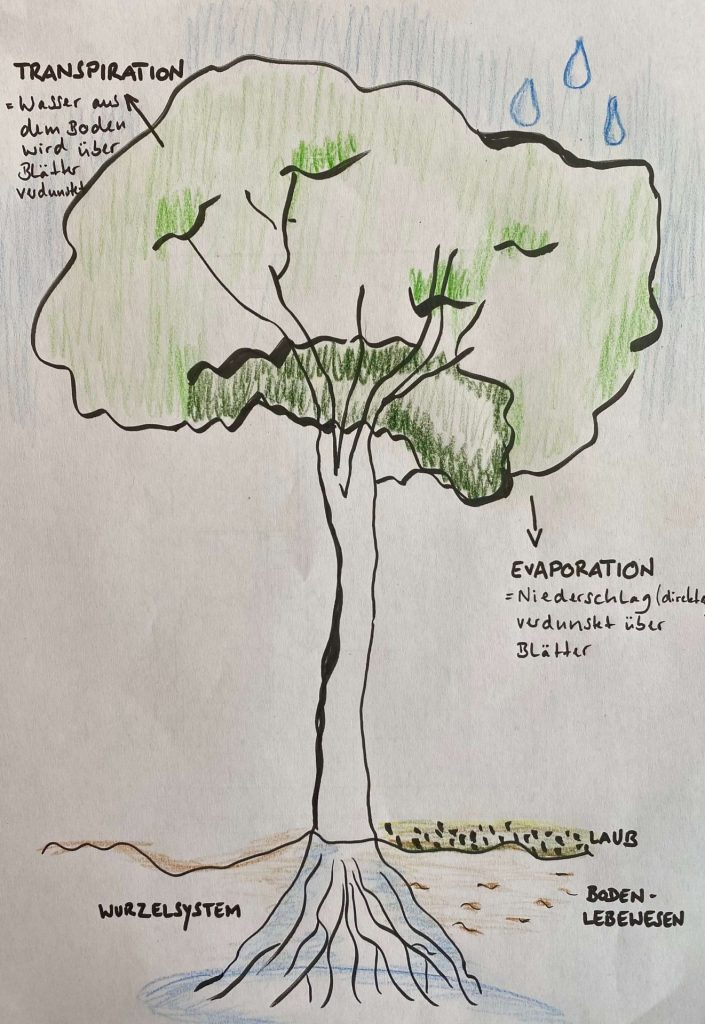

Pflanzen brauchen zwei wichtige Nährstoffe, um zu wachsen: Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N). Kohlenstoff ist in einem gesunden Boden gut verteilt und langfristig gespeichert. (1) Stickstoff hingegen entsteht erst durch Zersetzungsprozesse der Bodenlebewesen. Ohne Bodenlebewesen also kein Stickstoff.

Wusstest du?

Das C:N-Verhältnis beschreibt, wie gut organische Substanz im Boden abgebaut werden kann. Bei einem C:N-Verhältnis von 25:1 spricht man von einem gesunden Boden. (2)

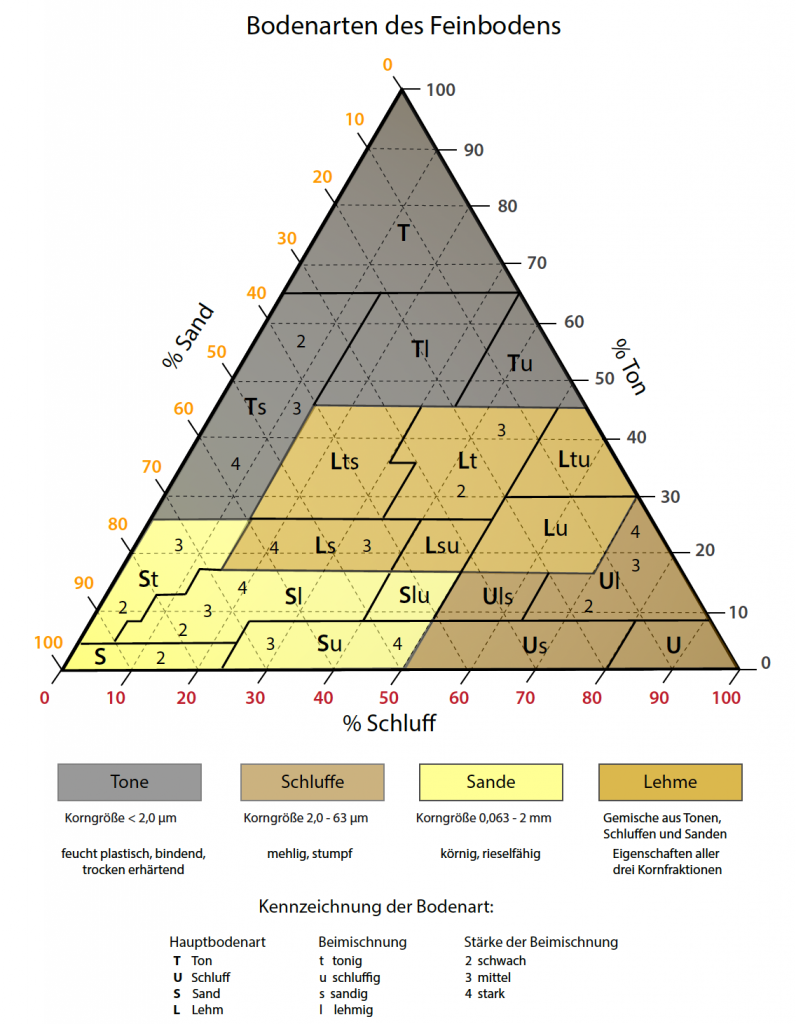

Größere Bodenlebewesen wie Würmer, zersetzen grobes organisches Material so lange zu kleineren Teilen, bis auch Bakterien den entstandenen Stickstoff mit Tonteilchen binden können (3). Tonteilchen sind Bestandteile des sogenannten Ton-Humus-Komplexes, einem sehr wichtigen Bodenmerkmal, bei dem Nährstoffe und Wasser im Boden gespeichert werden.

Der Ton-Humus-Komplex sichert wichtige Pflanzennährstoffe und schützt die Auswaschung aus dem Boden ins Grundwasser. So bleiben Kohlenstoff und Stickstoff im richtigen Verhältnis und ein fruchtbarer Boden entsteht. Dieser oben beschriebene Zersetzungsprozess, auch Stickstofffixierung genannt, ist für die meisten Pflanzen extrem wichtig. Bodenlebewesen und Pflanzen gehen also eine Symbiose ein, bei der die einen Nahrung aufnehmen und gleichzeitig wichtigen Stickstoff für die anderen produzieren.

Kunstdünger und seine verheerenden Folgen

Kunstdünger enthält zwar diesen wertvollen Stickstoff, kann aber nicht die Arbeit der Bodenlebewesen übernehmen. Der Ton-Humus-Komplex, welcher ausschließlich durch die Zersetzungsprozesse von organischem Material durch Bodenlebewesen entsteht, fehlt bei Kunstdüngern. Guter Kompost hingegen stellt dieses wichtige Element langfristig bereit, durch die langsame Zersetzung der Mikroorganismen.

Außerdem bieten Kunstdünger den Bodenlebewesen keine pflanzlichen und tierischen Reste. Dies hat zur Folge, dass die Bodenlebewesen den Pflanzen wichtige Nährstoffe entziehen und mit ihnen in Konkurrenz treten. Wird nicht regelmäßig organisches Material zugeführt, nimmt die Zahl der Bodenlebewesen langfristig ab und damit auch der wichtige Ton-Humus-Komplex.

Die Krux ist also: Fehlen Bodenlebewesen und damit der Ton-Humus-Komplex, kann der Kunstdünger nicht im Boden gehalten werden und sickert ins Grundwasser. Das hilft weder dem Bodenleben, noch den Pflanzen noch uns Menschen. (3)

Ohne Kompost kein gesunder Garten

Ohne organische Substanz wie Kompost verhungern die Bodenlebewesen und damit auch die Pflanzen. Kunstdünger kann zwar die Pflanzen kurzfristig versorgen, bietet aber den Bodenlebewesen keine Nahrung. Der Boden verarmt, Nährstoffe werden nicht mehr gespeichert und sickern ins Grundwasser. Das Wasser eutrophiert, es bilden sich Salze und die Pflanzen wachsen schlecht. (3)

Deshalb ist es so wichtig, nur organischen Dünger zu verwenden. Die erwünschte Wirkung lässt vielleicht etwas länger auf sich warten, hält dafür aber wesentlich länger und nachhaltiger an.

Dein erdhummel-Team.

(1) „Die Humus revolution – wie wir den Boden heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen“ Ute Scheub und Stefan Schwarzer, oekom Verlag, 2017, München

(2) „Das Mulchbuch – Praxis der Bodenbedeckung im Garten“ Dettmer Grünefeld, pala-Verlag, 2008, Darmstadt

(3) „Mach Mich Locker – wer den Boden kennt, gärtnert erfolgreich und nachhaltig“ Bärbel Oftring, Franckh-Kosmos Verlag, 2021, Stuttgart

Fotoquellen: Pixabay